こんにちは。上松行政書士・社会福祉士事務所の上松です。

「認知症になったら施設に入る」と思っていても、実際に認知症を自分で認め、しかるべきタイミングで施設に入所するのは簡単ではありません。施設入所の決断には、ご本人の体調やご家族の状況、費用面などさまざまな要素が絡んできます。また、認知症の進行にともなう“リロケーションダメージ”(環境が変わることで認知機能が急激に低下すること)など、施設入所に伴うリスクもあるのです。

だからこそ、「自分らしい最後を迎える」ためには、早めに情報を集め、どのような施設があるのかを知り、家族と話し合っておくことが大切です。今回は代表的な高齢者向け施設を比較しながら、それぞれの特徴をご紹介します。

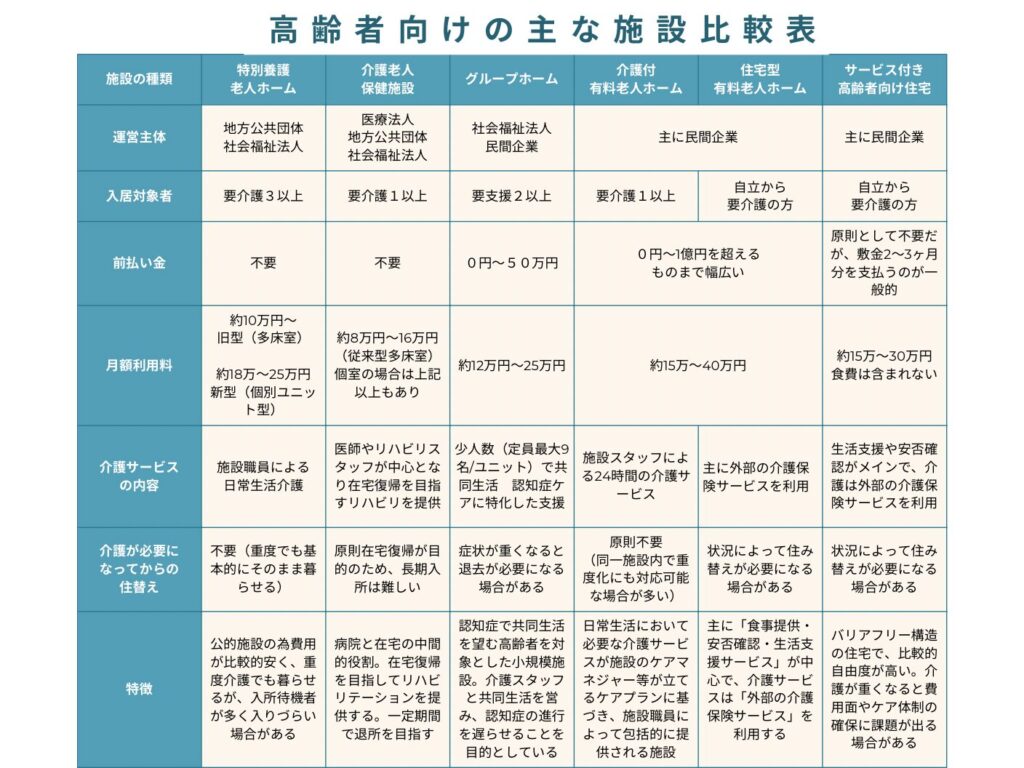

代表的な高齢者向け施設の比較

以下の表は、主要な施設類型ごとに「運営主体」「入居対象者」「前払い金」「月額利用料」「介護サービスの内容」「介護が必要になってからの住み替え」「特徴」をまとめたものです。

施設選びのポイント

1. 費用負担の目安を把握する

施設入所の大きなハードルとなるのが費用面です。公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設は、民間施設に比べると比較的費用が抑えられることが多いですが、その分入所待機者が多い場合も。民間の有料老人ホームは費用が高額になることがありますが、サービス内容や住環境の幅が広いため、自分や家族のニーズに合う施設を選びやすい利点があります。

2. 介護度の変化に対応できるか

要介護度が上がった場合、同じ施設で暮らし続けられるのか、あるいは住み替えが必要なのかを確認しましょう。

• 特別養護老人ホームは重度の要介護でも暮らせるケースが多い反面、入所には要件や順番待ちがあります。

• 有料老人ホームでも、介護付タイプであれば要介護度が上がっても同じ施設で暮らせるところが多いです。

• グループホームは認知症ケアに向いていますが、身体介護度が重くなると退所が必要になる場合もあります。

3. 生活スタイルや価値観を考える

どの施設が「正解」というわけではなく、人それぞれが望む生活スタイルによって選択肢は変わります。例えば、

• 自立に近い状態で自由に外出や外泊を楽しみたい

• できるだけ費用を抑えたい

• 小規模で家庭的な環境のほうが落ち着く

• スタッフが24時間常駐していて、手厚い介護体制を望む

など、ご本人やご家族が大切にしたいことによって施設の向き・不向きが変わります。

どこで暮らすのか? 早めの準備のすすめ

「どこで暮らすのか」は、本人がどう老いていきたいか、家族の思い、持病の有無、資産、家族構成、そして施設の理念や介護に対する考え方など、さまざまな要素が絡み合う大切な問題です。だからこそオーダーメイドの対応が必要になります。

しかし実際には、多くの場合、「家族が手に負えない状態」となってようやく施設入所の検討に至ることが少なくありません。切羽詰まった状態で、ゆっくりと施設を探す余裕がなくなってしまうのです。

皆さんも、新居や引っ越し先を探す際に不動産会社を何件も回り、内見をして悩み、ようやく決断に至った経験はないでしょうか?通常の住まい探しでも大変な作業を、介護に疲れ切った状態や緊急を要する状態で行うわけですから、それは大きな負担となります。

ケアマネジャーさんや有料老人ホームの紹介会社さんに相談しても、ご本人やご家族の希望を的確に伝えるのは意外と難しく、余裕がないために細かい説明を聞き逃すこともあります。その結果、

• 「終の棲家だと思ったのに、病気になったら退去を迫られた」

• 「自由に外出できると思っていたのに、実は難しかった」

といったミスマッチが起こるケースも珍しくありません。

実際、施設によっては医療行為が必要になると対応が難しくなるなど、受け入れ体制に限界がある場合もあります。どの選択肢が“絶対の正解”とは言えませんが、考えられるリスクをできるだけ排除し、後悔の少ない選択をすることが大切です。

私たちは、高齢者のライフステージに合わせたサポートを提供しています。早めに準備を進めておくことで、切羽詰まった状況にならずに、ご本人やご家族が納得できる選択肢を見つけやすくなるでしょう。

早めの準備で自分らしい最後を

認知症が進行してから慌てて施設を探すと、十分な比較検討ができずに入所を決めてしまうこともあります。また、認知症の進行度合いや体調によっては“リロケーションダメージ”で混乱やストレスを感じ、状況が悪化してしまう可能性も。早めに入所を決めて、必要に応じて外出や外泊を楽しみつつ、自分らしい余生を送っている方もいらっしゃいます。

施設にはそれぞれメリット・デメリットがあり、「どれが正解か」は人によって異なるのが現実です。だからこそ、早いうちから施設情報を集め、家族や専門家(ケアマネジャーや行政書士など)と相談しながら「自分たちに合った選択肢」を検討していくことが重要です。

それではAさんの老後準備をみてみましょう

当事務所が関わったAさんの事例をご紹介します。Aさんはまだ認知症の症状はありませんが、「万が一に備えて早めの対策をしておきたい」という考えをお持ちでした。

まずおすすめしたのが任意後見契約です。これは、“認知症に対する保険”のようなものと考えてください。将来、もし認知症になって判断能力が低下した際には、事前に信頼できる後見人を指定しておくことで、財産管理や施設入所の契約手続きをスムーズに行えるようになります。

任意後見契約の流れ

1. 契約の締結:Aさんが元気なうちに、公正証書で任意後見契約を結びます。

2. 認知症になったら:実際に認知症などで判断能力が低下したとき、家庭裁判所に申し立てを行います。

3. 任意後見人の活動開始:任意後見人が家庭裁判所から選任され、財産管理や施設入所契約などを代わりに行うことができるようになります。

Aさんが早めに契約しておくことで、「自分がしっかりしているうちに信頼できる人を選び、将来の備えができる」と安心されていました。

いつ介入するのか? 〜おひとり様や高齢者夫婦の場合〜

「認知症かもしれない…」と気づくタイミングは、人それぞれです。地域包括支援センターで働いていた頃の経験でも、子どもが帰省した際に“あれ、おかしいぞ?”と相談が増えることはよくありました。

しかし、おひとり様や高齢者夫婦世帯の場合はどうでしょうか。日常でそばにいる人がいなかったり、配偶者も高齢で気づきにくかったりすると、誰にも気が付かれないまま症状が進行し、気づいたときにはだいぶ進んでいたというケースも考えられます。こうしたリスクを減らすためにも、やはり早め早めの準備が大切なのです。

上松行政書士事務所のサポート

当事務所では、ご本人やご家族の状況・希望をうかがいながら、以下のようなサポートを行っています。

• 成年後見制度の活用や各種書類作成のサポート

認知症が進行すると、ご本人の判断能力が低下し、施設入所契約や財産管理が難しくなる場合があります。成年後見制度の利用や任意後見契約、財産管理委任契約など、適切な法的措置を早めに整えておくことが重要です。

• 遺言・相続対策のご相談

施設入所後に生じる相続問題や遺言の作成についても、早めの準備がトラブル防止につながります。

• 施設選びや高齢者向けサービス利用のご相談

ケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーと連携し、ご希望に応じて施設やサービスを一緒に検討することも可能です。

施設探しや将来の備えは、わからないことも多く、時間や気力がかかるかもしれません。しかし、ご家族や専門家の力を借りながら早めに動いておくことで、「慌てずに自分らしい最後を迎える」選択肢を見つけやすくなります。お悩みやご不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

「自分の老後のこと、家族と話せていますか?」

早めの準備が、自分と家族の安心につながります。ご相談はお気軽に。